137 th MACB-Ⅰ Case Study

(28 Jan, 2025) 報告 社会復帰支援科 有賀穰

第一部 要約

☆1 症例サマリー

症例 :女性、60代

診断名 :HHE

基礎疾患 :生後9月でのHHE症候群(片麻痺、片痙攣、てんかん)

成因関係 :HHE症候群

てんかん発病 :生後9ヶ月、発熱・発作重積・片麻痺残遺

てんかん発作型:前兆なく、動作停止、意識消失からの転倒(VTR映像あり)

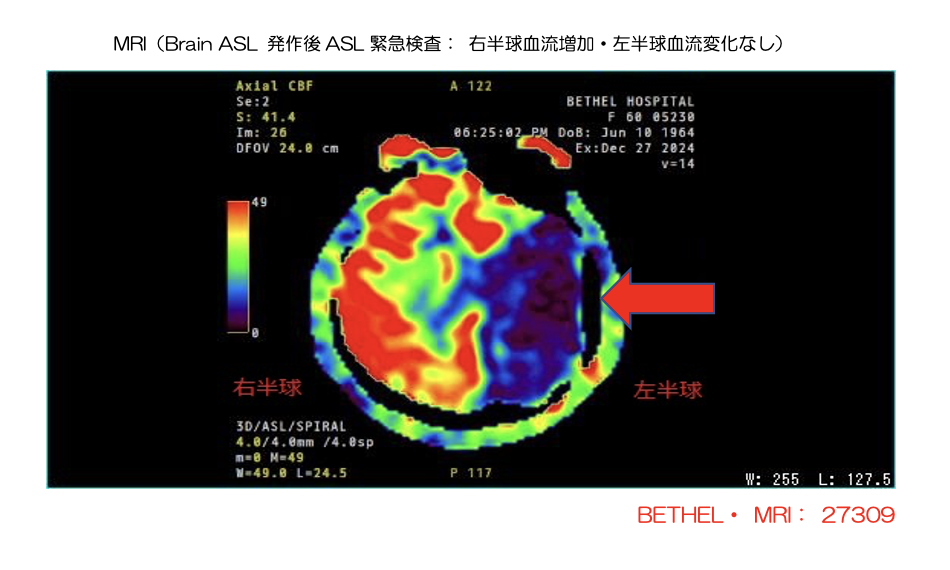

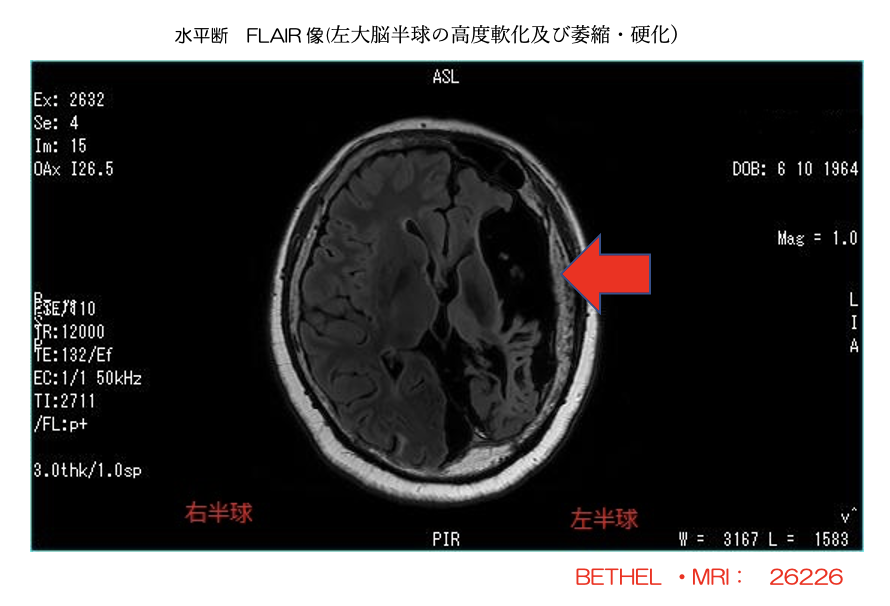

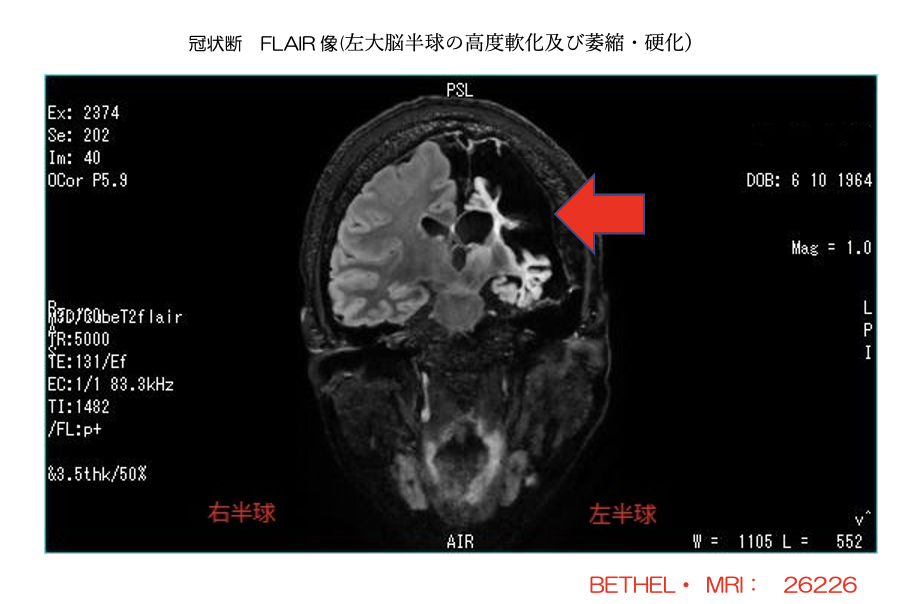

大脳MRI所見 :大脳左半球の高度軟化及び萎縮、ASLで左半球血流低下

発作時脳波 :入院中には捕捉されず

間欠時脳波 :右前部・中部に鋭波活動

入院理由 :発作自覚を欠く、発作頻度の観察・確認

発作抑制予測 :稀発のため発作時脳波捉えられず

生活上昇期待 :危険な一人暮らし、在宅、高齢化

症例検討理由 :入院中自発転倒発作を一回確認、安全で活発な闘病生活を

外来看護管理 :退院後の発作管理と安全な生活

地域支援役割 :地域サポーターが連携し安全な、豊かなQOLを提供

身体合併症 :脳性麻痺(右上下肢片麻痺)、右大腿骨頭置換術後

☆2 てんかんケアのキーポイント

・VTR学習などを通したてんかん学習

・自宅に戻るのか、施設へ入居するのか

発作自覚を欠き、一人暮らしは危険。サービス付き施設を検討。

☆3 結論

多剤併用の合理化作業を行い、許される範囲で漸減抜去作業を続けてきた。稀に出現する右側頭部の単発鋭波様の出現は、発作時緊急脳波で同焦点として確定した。新規薬を導入し、初期飽和を行う。なお、唯一の発作確認は日中活動中であり、一人暮らしは厳禁。発作自覚を欠き、慣れ親しんだ在宅生活の危険を理解できない。包括的な生活支援プログラムの枠作りから取りかかる。

第二部 症例検討

★1−1 司会報告文(有賀穣)

入院中に自覚を欠く転倒発作があり、検討症例となったことは意味が強い。本人、キーパーソンは、特に年金再交付を申請しており、これからの生活設計を再検討することとした。ご本人は今なお単身生活をご希望である。脳波所見は活発ではないが、残存している。一人暮らしの危険から、社会復帰には、相応のサービスまたはサービス付き住宅が検討対象になる。年齢的にまだ若いが、障害区分認定、介護保険認定を受け、退院までにできる限りのサービス提供体制を定めたい。

★1-2 各科からの報告

外来看護(外来−阿部亜里沙)初診はX年1月。観察、精査入院を勧めた。

X年7月、従姉自宅で動作停止(2〜3分)発作の目撃あり。最終発作はX-1年4月〜5月となっていたが、気付かれない発作、自覚できない発作などが危ぶまれた。一人暮らしで危険があろう。更新の手続きを怠った障害年年金の復旧も課題となった。闘病中のイロハ、外来看護ケアのあり方発作表の回収、確実な内服の確認、日常生活の確認、クリニック外来と本院と情報共有を密にする。

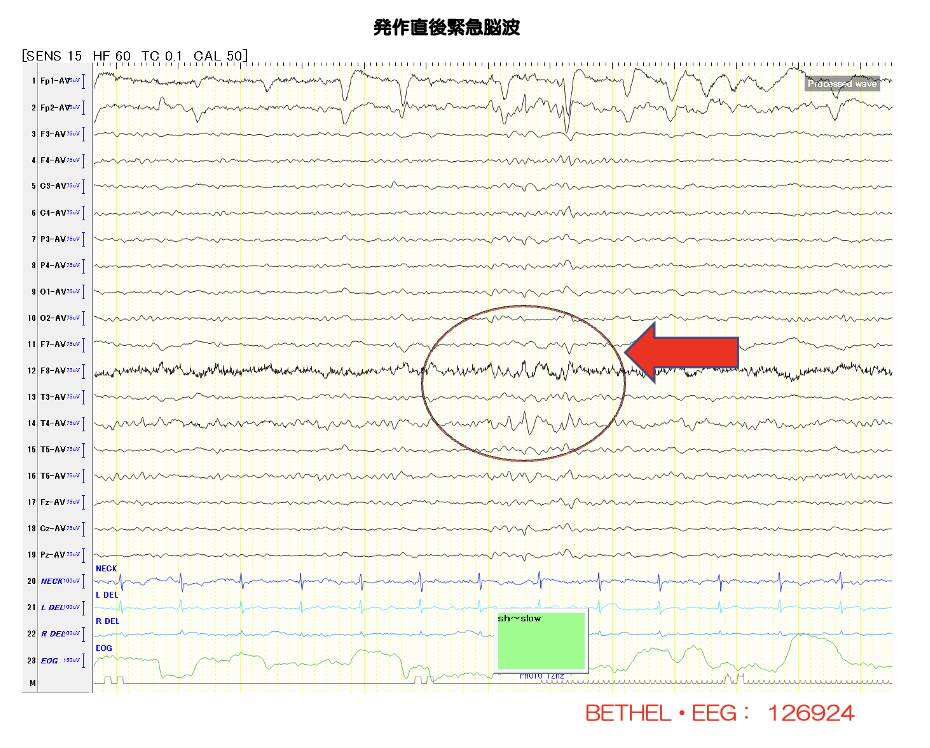

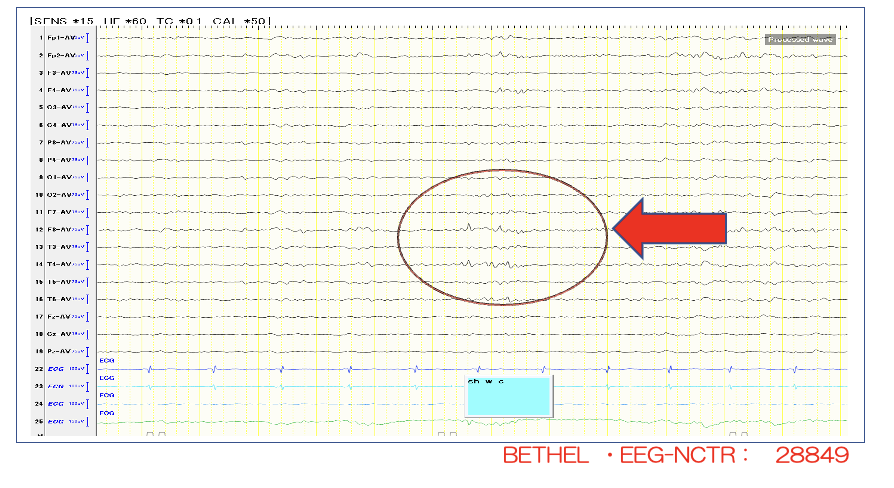

入院看護(病棟―猪又松子): 生後9ヶ月で発症したHHE症候群で、右上下肢の痙性麻痺を残す。数十年のてんかん病歴を有し、静岡東での治療入院吟味作業も経た。月数回の発作頻度は、十年前に導入されたLEV追加で、年数回の頻度まで減少した。X-3年5月、55歳が最終発作という。X-1年に母の他界後は詳細不明だが、近親者が自宅訪問の度に発作を目撃した。入院後も発作なく経過したが、X年12月に病棟内で右側に棒状転倒発作が出現した。幸い出血などの外傷はないが、20秒間反応なく、その後ぼんやり状態が持続。緊急脳波実施。右側頭に徐波活動が出現していた。入院中の発作はこの一回だけであった。なお、24時間VTR脳波記録を繰り返したが、発作時脳波波形は捕捉されていない。

入院生活支援(砂金七枝):単身生活の過ごし方を聴取した。生活時間は規則的で、生活規則に問題はない。市街中央にお暮らしで買い物などに不自由はない。IHで自炊し洗濯もできるので、満足度は高い。サポーターはいない。単身生活以外の選択肢を持たない。発作に気づけず、不安もない。

検査(菊池崇大、平間良子)

大脳MRI画像:左大脳半球の軟化と萎縮が認められる。また頭部ASLでは左大脳半球全体の灌流低下を示す。頭頸部MRAでは左中大脳動脈の抽出不良。

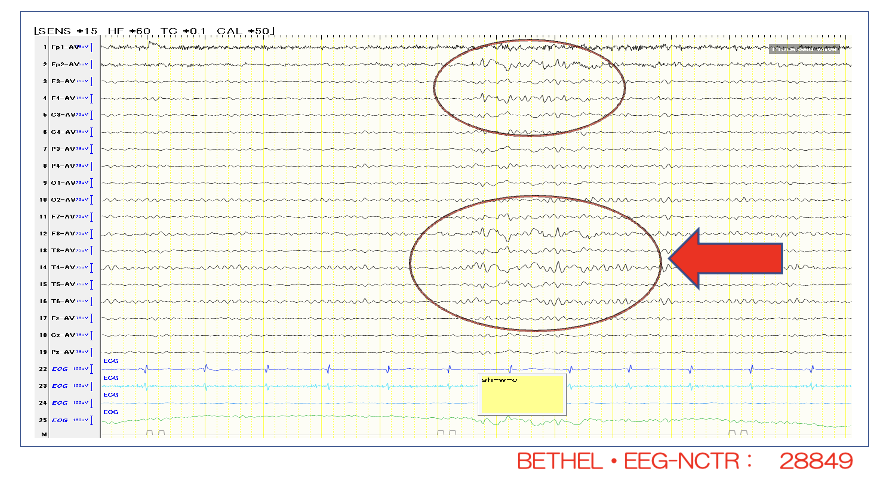

脳波所見:X年1月の初診時外来脳波で右前頭〜前側頭〜側頭部に数回単発の鋭波を認めた。X年8月に入院。初回長時間脳波検査でも同じく右前頭〜前側頭〜側頭部に覚醒時に30分に0−2回、睡眠時に10分に0−2回の頻度で同部に単発鋭波の散発を認めた。X年12月の発作後緊急検査では右側頭部に徐波活動が出現した。なお、連発発作はなかった。24時間脳波監視を13回実施したが発作はなく、また発作時脳波波形も認めず。睡眠中に発作はないようだ。なお、光感受性を認めない。

神経生理検査:視聴覚系に特記なし。上肢SSEPでは左側反応の抽出不良。

薬剤(伊藤嘉子):乳児期発病で、抗てんかん薬治療の経過も長く、種々のお薬を服用されてきた。入院時にLEVの血中濃度が65μg/mLと過量にあった。PHTも14.5μg/mLと高めにあった。不自由な右手で薬を押さえて左手でハサミを使って服薬を準備していた。薬袋の自己管理に不自由があり、薬局で一包化してもらう方がよさそうだ。受け身にならないかが心配だ。

栄養(勝山祥子):入院前は一人暮らし。買い物はまとめて行うなど自立していたようだ。入院中は徐々に標準体重となった。血液生化学結果は低カリウム以外には問題なかったが、単身生活であれば栄養状態に助言したい。

医事(伊藤有希子);国民健康保険者である。自立支援、身体障害手帳を持つ。障害年金を受給していたが更新を手続きできなかった。その意味のサポーターもいなかった。医事スタッフは適宜フォローしアドバイスしたいが、外来患者さんの管理について手だてを仕組みたい。

神経心理(阿部佑磨);知的能力は平均より低く軽度知的障害のレベル。今後どうなっていくのかという不安を訴えないわけではないので、さまざまな選択肢を提示したい。実際に経験を進めていけば生活を描くことができると期待したい。

社会復帰・作業療法(有賀穰):片手で何でもできており、杖歩行も安定。今後の方向性を決めるには、ご本人の理解が定まることが望ましい。単身生活の現在の快適さだけでは安全が図れないことに折り合いがつけられればよいのだが。高齢化が迫ってきており、年金受給の再申請、障害区分を取得し、また直に介護区分を準備する必要があるので、道筋を整えたが、自律しての申請作業は難しいのでサポートしたい。老後を視野に入れつつ、適宜の助言を継続していく。

★2 主治医コメント

主治医(曽我海馬):HHEであり、難治に経過した。治療経過上、LEVを重ねて発作頻度は減少した。発作の完全抑制を得るための薬物治療のプログラムを提案していく。発作頻度は間違いなく稀になっているので、そのための判定の難しさがある。発作自覚を欠くので尚更である。入院中、LEVの過量とPHTの軽量化を行った。脳波所見は活発でなくなっており、長期のフォローとなる。気づかれない発作があるという前提で、生活環境の支援調整を行う。

統括医師(Drソガ);ガストーの言うHHEである。発作症状やその軽重は様々だが、本例は発作後にも発作自覚を欠く、稀発の転倒発作が残った。不活発なてんかん性脳波焦点であることも裏目に出た。あと一手の適薬を探す旅がまだ続く。大切に育て守ってきたご家族が亡くなると、快適なご自宅での生活以外に新たな選択肢はあり得なくなる。意思を表明でき経済力もあるので、いわゆる現代的な福祉的支援をお好みではない。弁護士さんとも協議を怠らないぐらいの気構えで支援したい。

★3 座長総括

今回は、てんかんケアの見方、あり方を根本から見直すことができる症例であった。乳児期に片麻痺に陥り、ご両親は懸命に本人に自立を促そうと凄まじく努力された。親亡き後は何故か、やむを得ず一人暮らしとなり、自活してきたという女性である。たまたまにご親族が発作が残っていることに気づき、入院観察、治療吟味入院となった。

一人暮らしの間に、親族のキーパーソンによって時々の日常生活サポートを受けていたが、てんかん発作を監視することができなくなり、またとお金の管理も杜撰となった。一時、サポート施設への入居を受け入れたが、幼少の頃から何でもこなすように躾けられており、自活できる自信と自負があり、退去した。これから、生活施設へ入居することになろうから、発作の有無とその頻度を長期に経過を追うことになる。

いつまでも入院観察を続けることはできないので、障害福祉サービスと、介護保険サービスとの“隙間”を縫う支援が避けられない。障害福祉サービスは障害区分認定による「日常生活にどれくらい支障があるか」の判断であり、介護保険サービスは「身体機能がどれくらい動くのか」の判断である。てんかんという疾患は区分判断の対象にはならない。どの制度も、日常生活にどれくらいの危険が伴うかの評価ではないので、てんかん発作は枠外である。その意味で、てんかんは極めて不利な立場にある。

今後も、外来で定期面談を通しながら、彼女の生活環境に対するサポートを行っていく。またケアギヴァを含む支援者による環境調整が大きな課題となる。

65歳という年齢区分制度であっても、てんかん発作がある患者が安全に、豊に生活できるサポート、サーヴィス提供が必要となる好例となる。

海野美千代

第三部 症例データ

*1 大脳MRI

*2 脳波所見

1.発作間欠時脳波(入院時、覚醒時)

2.発作間欠時脳波(入院時、睡眠時)

*3 その他