Monthly All-Members’ Conference BETHEL

136 th MACB–ⅠCase Study (22 Nov, 2024)

第一部 要約

☆1 症例サマリー

☆2 てんかんケアのキーポイント

・発作を止めて、学業に専念できるようにする。

・親元を離れ、仲間と生活しながら自分の存在価値を明確にする。親からの自律、自立。

・規則正しい生活の獲得。

☆3 結論

薬物治療による発作抑制を、毎日の生活の様子を観察する入院環境の中で丁寧に確認していく必要がある。眠気や感情の起伏などの副作用が日常生活・社会生活へどのように影響していくかも、同時に検討していく。多彩な発作や脳波所見、多剤併用大量療法下にあり、入院で全てを評価することは難しい症例である。

運動誘発発作の脳波VTRモニタリングを行なう。副作用が日常生活、本人の行動や言動にどのように影響を与えるかを直接観察し、ケアを展開していく。

この症例の場合は、長時間脳波や緊急脳波によって発作時脳波を捕まえることができ、治療の進展に繋がった。さらに病棟での毎日の生活を看護アシスタントやOT、Nsなど様々な職種のチームがその都度の問題に協働して解決するためのアプローチを継続して行うことができ、眠気で崩れた生活のリズムをより能動的なものへ変化させることができた。多職種がそれぞれの領域において介入するという、MDTBによる有効な関わりができる貴重なケースだと考えられる。

第二部 症例検討

★1 司会報告文

症例は、20代の若年欠神てんかんの患者さんで、中学生の頃に運動時に発症、5種類の抗てんかん薬を使用するも全身けいれんを含む発作が抑制されず、今回の入院で6、7種類目の新しい抗てんかん薬での治療を継続している方。

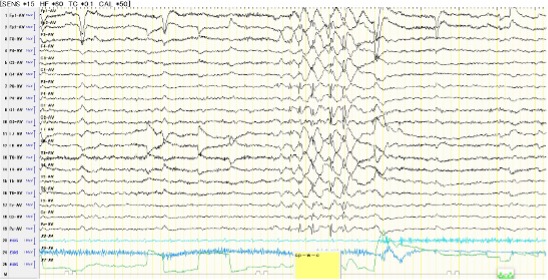

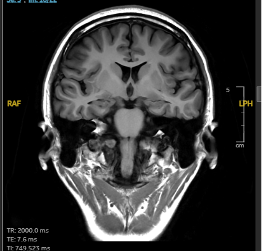

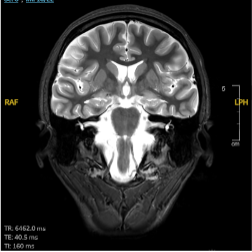

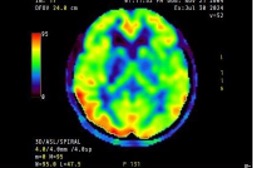

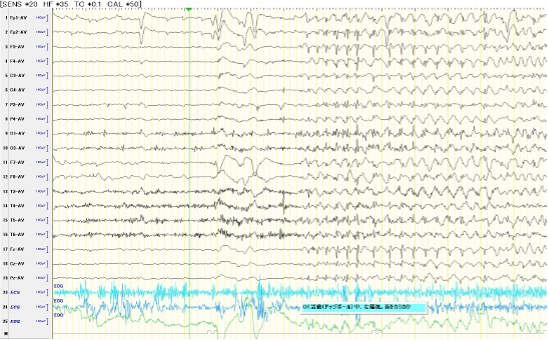

検査科(原田早苗)からの報告では、MRIによる画像所見はないが、ASLでは、特に左側頭葉に低灌流が見られた。脳波所見としては、発作間歇時には右前頭から前側頭部に棘徐波複合、全般性棘徐波複合がみられていた。発作時脳波は、左側頭が起始部と考えられる左優位の全般性棘徐波複合が確認されているとの報告であった。

看護(外来-村上悦子)からの報告では、中学校時代から発達面の問題が指摘されていたが、知的能力には問題なく経過している。一方、対人関係での問題や学校への適応などの問題がみられるとの報告であった。

看護(病棟-石川真弓)の報告では、治療経過として、5種類目の抗てんかん薬の試用で、副作用が顕著に見られた。6種類目の新薬へ移行しているが、全身けいれんも抑制されず眠気や精神症状等の副作用の出現が確認された。7種類目の抗てんかん薬の試用に入ったが、副作用や眠気は、顕著なものはまだない。

入院生活支援(砂金七枝)からの報告では、ベッド周りの整理では、以前よりも改善された様子が見られたが、依然として苦手さがあること、対人関係での他の患者さんとの距離感が近く変化してきたことの報告があった。

薬局(武者利樹)からの報告では、薬物治療の経過に加え、副作用の眠気が社会生活に与える影響や懸念が報告された。

神経心理(阿部佑磨)からは、知能検査上の推移で今回は低下がみられたが、精神的な葛藤や統制過剰状態な様子が影響していると考えられること、本人の夢の内容の分析、対人関係やストレスにおける心理的反応の傾向も考えられるとの報告があった。

療法科(有賀穣)からの報告では、身体症状への固執が減り、運動場面への参加や活動性が上がっていると評価した。また、他の患者さんへの関わり方の変化などを、動画も提示しながら報告した。

栄養科(勝山祥子)は、体重の変化を生活リズムや食行動の特徴を観察し、食事中の行動特徴なども報告した。

医事科(佐々木綺香)は、入院中の自己負担の区分や限度額、入院費などの背景情報を報告した。

主治医(曽我天馬)からのコメントは、発作時脳波の起始部が不明確だが、発作時の動画から見ると、左が起始部の可能性が高い難しいケースである。ゲーム中に側頭部4Hzのシータ波が見られ、これはスマホの文字操作の影響でシータ波が出るという報告があり、異常な脳波とは捉えないとのコメントがあった。

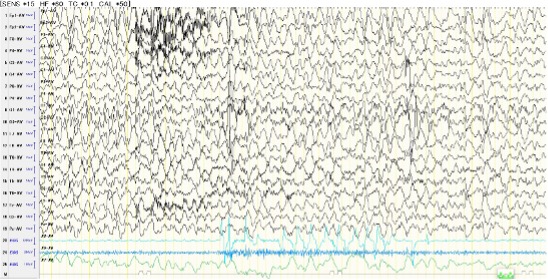

統括医師:曾我孝志からのコメントは、過運動と感動性で起こるてんかん発作であるとしたら珍しい現象であること、元々は若年欠神てんかんの診断であったが、現在どのように評価すべきか、後頭葉が関与する全般てんかんとみることもできること、新規薬導入の度に副作用が疑われたが、眠気は薬剤導入の前からみられ、判断が難しい。

討議では、運動誘発性の発作であることや本人の病識がどうであるかの話題について、過去にも運動中に発作があったこと、運動が誘発材料であると分かってからも運動を止めないという本人の姿勢などの報告があった。外来受診の様子からは、家族が診察のメインになっていて、本人は静かに黙っている様子、診察や自身の病気に対しての消極さではなく、家族の統制が強いように感じられる、との話が聞かれた。

対人関係の距離の近さについては、入院当初は同性との距離が近かったが、現在は異性との距離が近く、対人関係の特徴や経験の少なさにも関連する可能性が挙げられた。また、本人のぎこちなさやスピード感の問題と、取り掛かるまでに時間がかかり、眠気による生活リズムも大きな影響を与えているのではないかとの話題が出された。

主治医からの総括として、活動性が上がっているが、同時に眠気の増加や能力低下の可能性があるという現状をどう捉えるか、まずは活動参加と睡眠の状況を発作表に記入して把握していくとの方針が述べられた。

★2 主治医コメント

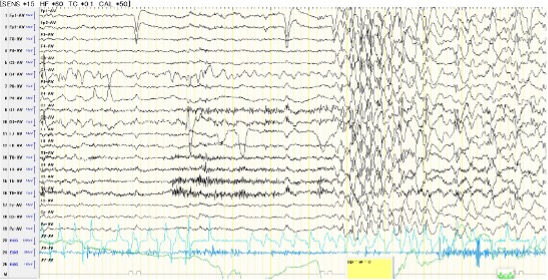

運動誘発性と強い薬剤抵抗性が特徴に挙げられる。脳波では全般性の要素と焦点性の要素を併せ持っているという特徴がある。これらの特徴が特異な症候群となるのだろうか。有効な薬剤および薬剤の組み合わせを特定していきたい。

★3 座長総括

今回報告する症例は、中学生の時に、月2回のてんかん発作症状確認後、他院経由で紹介となり、ベーテル受診後入院による精密診断作業を経て薬物治療を開始した方である。外来治療を主体とし、入院による脳波精密診断作業を進め治療を開始したが、1剤で発作が完全抑制されず、薬物を追加していく経過となった。受験問題を抱えながらの薬物治療は、眠気や精神科的症状の出現により更に困難を極めていく。

しかし本人は、自分の夢の目標に向かい大学受験を果たし見事合格した。が、発作は彼女を襲い続け夢の達成が遠のいていく現状があった。そして彼女は決断した。入院治療によりてんかんと正面から向き合うことにしたのである。

入院後、私たちが目にしたものは、発作頻度の多さと、抱えるてんかん発作症状の複雑さであった。運動により誘発される発作があることも分かった。24時間VTR脳波同時記録検査を進め、発作時脳波も確認しながら治療が展開されていくが、発作は襲い続けた。意気消沈する中支えてくれたのは、病棟で共に暮らす仲間達であった。薬物治療は1剤、1剤の効果を判定しながら進められていく、私たちスタッフは、薬の動きに合わせた発作症状・頻度の確認と副作用のチェックを継続して実施していくことが役割となる。

この方は、成育過程の中でも生きづらさを抱えていた。自身のコントロール感覚が乏しいため、自己評価の低さが見られ自己決定経験の積み重ねが必要であった。今回、両親と離れた環境で自己を見つめ直し、仲間たちと共に生活しながら、何事も自分で判断する力を身に着け、自信に繋がれば幸いである。

最終的に、ご家族さまそれぞれの役割が明確となり、彼女の人生をサポートできれば良いと考える。

<補記①>

運動時発作を、2024.10.18に捕捉できた。

<補記②:2025.3.10>症例検討時にBRVの導入を試みたが発作抑制が得られず、新たにLCMを導入し増量することで、運動中でも以前のような全身けいれん発作が起こらないことが確認された。発作回数も減少し、今後も発作が起こらないことを外来で確認していく。退院後はもとの学校生活に戻ることを予定している。また、外来特別ケア管理を提供する。

第三部 症例データ

*1 脳波所見

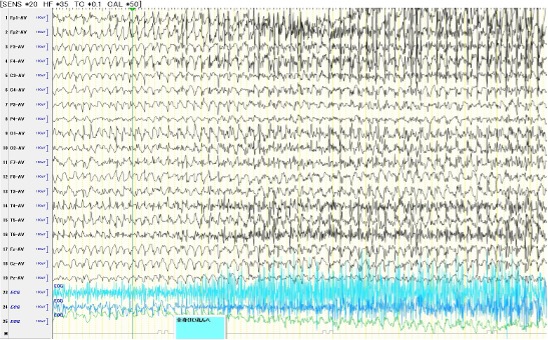

1.発作間欠時脳波(初回入院時、睡眠時)

2.発作間欠時脳波(3回目入院時、覚醒時)

3.発作時脳波(初回入院時、覚醒時1-1)

発作時脳波(初回入院時、覚醒時1-2)

*2 大脳MRI

MRI(冠状断 FLAIR 特記なし) (冠状断 STIR 特記なし)

MRI(Brain ASL 緊急)

*3 その他

追加:運動時発作時脳波あり(補記①資料)。

運動時発作時脳波1-1

運動時発作時脳波1-2