2025年2月4日

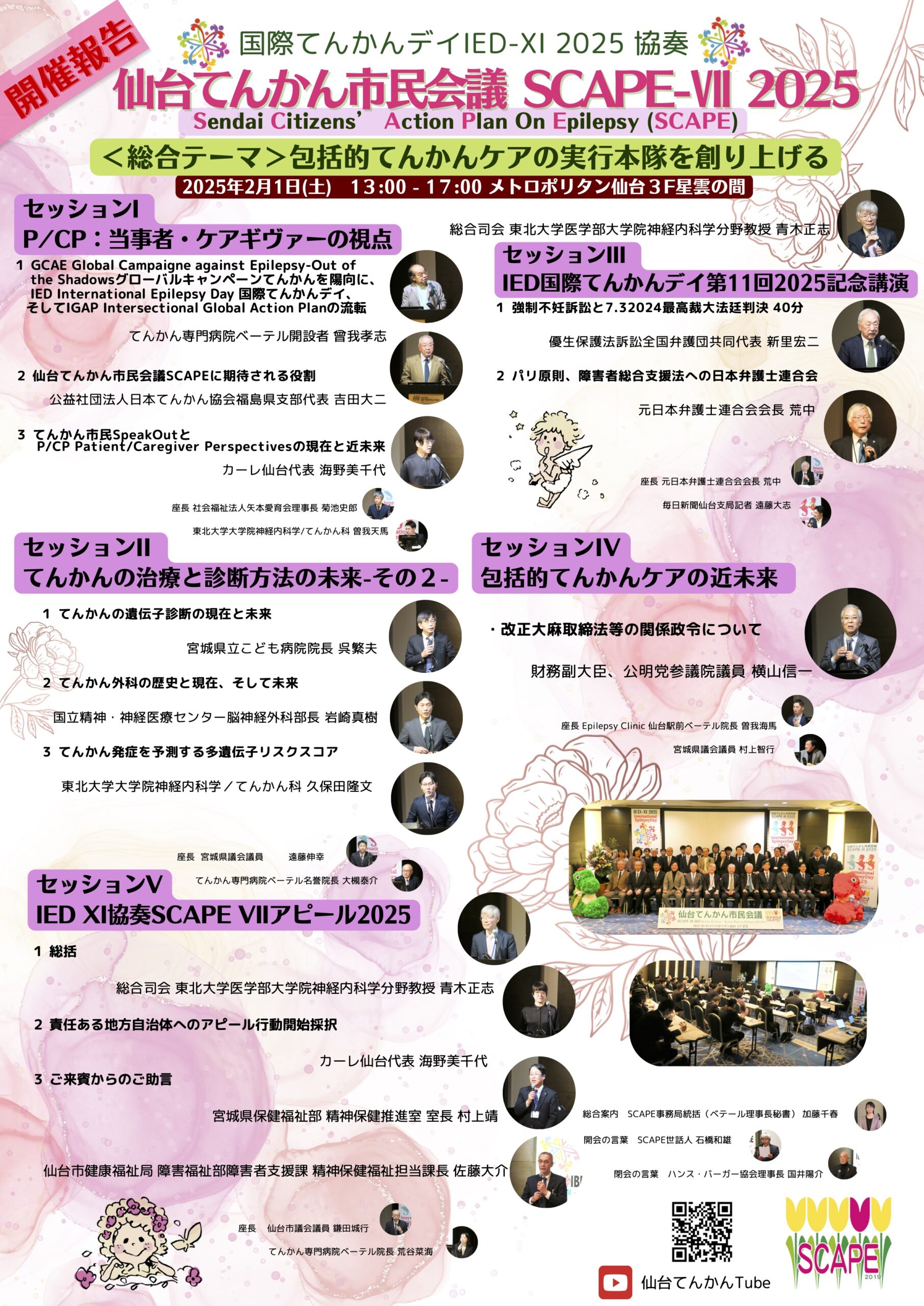

2025年2月1日、ホテルメトロポリタン仙台 3階星雲の間にて、「国際てんかんデイIED-Ⅺ 2025協奏 SCAPE-Ⅶ 2025」が開催されました。今回で第7回となる本会議のテーマは、「包括的てんかんケアの実行本隊を創り上げる」です。5つのセッションで、それぞれの視点、立場、役割から総合的、包括的なてんかんケアに向けたアクションプランが表明された、本来であれば4時間では収まりきらないくらいの充実した内容となりました。

第一セッションのテーマは「P/CP:当事者・ケアギヴァーの視点」。てんかんケアの中心から見た視点であるP/CPの立場から、3名が発表しました。はじめに、てんかん専門病院ベーテル開設者 曾我孝志が、てんかんケアの歴史的変遷を示し、現代の国際てんかんデイIEDに至るグローバルな視点での解説がありました。また、てんかんケアの問題の中心とも言える、窓口がないという問題についての問題的がありました。続いて日本てんかん協会福島県支部代表 吉田大二氏が、てんかんと重度重複障害を抱えるご子息と歩んできた経過から、行政を含めた包括的ケアの必要性を話されました。最後は、カーレ仙台代表 海野美千代より、過去のSCAPEからの提案や、ベーテルが宮城県、仙台市にてんかんケアの要望を提案し、働きかけてきた歴史を示し、ケアギヴァーの必要性を訴えました。

第二セッションのテーマは「てんかんの治療と診断方法の未来-その2-」として、3名の医師による医学的側面からのてんかん治療、ケアの在り方を講演して頂きました。お一人目は、宮城県立こども病院院長 呉繁夫先生が、てんかん治療におけるゲノム診断の重要性と、AI活用の可能性をご講義して頂きました。続いて国立精神・神経医療研究センター脳神経外科部長 岩崎真樹先生が、てんかん外科の視点から外科手術適応の範囲や手術に至る流れ、発作消失の可能性と薬物治療との関連について具体的で丁寧な講義をして頂きました。最後は、東北大学大学院神経内科学分野、てんかん科 久保田隆文先生が、PRS(Polygenic risk score)によるてんかん発症リスクの研究の発展や有用性、今後への期待の講義を頂戴しました。

第三セッションのテーマは「IED国際てんかんデイ第11回2025記念講演」として、弁護士のお二人からの視点での講義を頂戴しました。お一人目は、優生保護法訴訟全国弁護団共同代表 新里宏二氏から、優生保護法における歴史的な最高裁判決が行われた2024年7月3日に至るまでの経緯とその後の流れについて、ご自身が当事者とやり取りした生々しいエピソードを交え、赤裸々に語って頂きました。続いて、元日本弁護士連合会会長 荒中氏より、パリ原則に伴い日本弁護士連合会が提案してきた、政府から独立した人権擁護、人権救済機関の設置に関わる歴史をお示し頂き、障害者の人権擁護の必要性や現状をお話頂きました。座長である毎日新聞記者の遠藤氏が、自身の優生保護法関連の取材から感じた率直な質問、問題提起なども印象的なセッションとなりました。

第四セッションのテーマは「包括的てんかんケアの近未来」として、財務副大臣、公明党参議院議員 横山信一氏より、日本での承認が待たれる抗てんかん薬エピディオレックスにかかる、改正大麻取締法の改正、進捗状況についてのお話を頂戴しました。麻薬との境界線、基準についての細かな内容や、医療用としてのニーズを伝えながらも、てんかんケアに対する国家予算の低さが現状にあるという背景など、立法の立場からの現状を余すことなくお教え頂きました。

第五セッションのテーマは「IED協奏SCAPEⅦアピール2025」として、総合司会をお引き受け頂いた、東北大学大学院神経内科学分野教授 青木正志先生より、本日のSCAPEの総括コメントを頂戴しました。続いてカーレ仙台海野美千代より、てんかんケアを実施する主体としての地方自治体への働きかけ、行政との協働の必要性と可能性についてのSCAPEアピール行動開始を提言しました。また、宮城県保健福祉部の村上氏、仙台市健康福祉局の佐藤氏によるコメントを頂戴しました。

限られた時間ではありましたが、様々な分野、領域の方々が集い、話し合うSCAPEという特別な機会の中で、ご参集頂いた皆様、YOUTUBEをご視聴の皆様に、てんかんケアという現実に存在して、闘病を続けている患者さんやご家族、それを支え支援する方々が発信する声を届けたい、動きや働きかけを創りたいという強い願いがあります。てんかんという病気、障害への差別偏見がなく、当事者それぞれが現実の今を歩み、これからの将来を歩む願いを叶えられるような一歩として、皆さまに広く伝わることを切に願っております。

神経心理士 阿部佑磨